Column

2015.04.23 THU 軟骨を診ることを可能にした「タルボ・ロー干渉画像撮影」技術

| text by : | 編集部 |

|---|---|

| photo : | shutterstock.com |

(注意書き)

この記事は2013年8月23日にastamuse「技術コラム」に掲載された内容を再構成したものです。

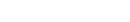

軟骨は骨と骨の間のクッションの役割を果たしているが、激しい運動や加齢によって徐々に摩耗していく。症状が進行すると軟骨が完全に剥がれ、大腿骨などの硬骨組織が露出し、動くと骨同士が擦れ合って激しい痛みを感じるようになる。

ヒアルロン酸注入などの薬物投与や歩行補助器具装着によっても症状が改善しない場合、膝関節の骨を人工関節に置き換えたり、金属プレートやクサビ型の人工骨を埋め込むなどの手術が必要となる。 定期的な画像診断(CT、MRIなど)により異常の有無や症状の進行状況を把握できれば、進行を未然に抑える対策を講じることもできる。

しかし、従来のX線撮像では硬い骨は映るが、軟骨はX線が素通りして診ることができなかった。 2004年にはシンクロトロン放射光により軟骨組織を「視る」技術が開発されていたが、巨大な施設が必要となり、普及させることは難しかった。

2011年、東京大学、コニカミノルタエムジー株式会社、兵庫県立大学らの開発チームは、一般的な病院でも使われるX線に3枚の「すだれ状X線格子」を用いることによって、軟骨を素通りしたX線の波が伝わる速さの差をとらえ、画像の濃淡を生成する「タルボ・ロー干渉画像撮影装置」を開発した。これにより、今までとらえきれなかった軟骨など軟組織の損傷をX線で可視化する手段を得た。

今後、乳がんなどさまざまな軟組織疾患の診断に役立てるよう製品開発を進めるという。

-

Column2015.04.26 SUN 「軟骨マーカー」で関節軟骨を可視化する近年、高齢化やスポーツ人口の増加に伴い、関節軟骨を損傷する人が増え続け、今や日本国人口の1割、120…

Column2015.04.26 SUN 「軟骨マーカー」で関節軟骨を可視化する近年、高齢化やスポーツ人口の増加に伴い、関節軟骨を損傷する人が増え続け、今や日本国人口の1割、120… -

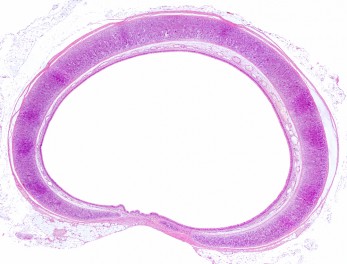

Interview2019.12.16 MON 宇宙の課題と向き合う民間企業。2020年、前人未到の挑戦へ。(前編) ——株式会社アストロ…2015年9月の国連総会で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダ「SDGs(Sustai…

Interview2019.12.16 MON 宇宙の課題と向き合う民間企業。2020年、前人未到の挑戦へ。(前編) ——株式会社アストロ…2015年9月の国連総会で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダ「SDGs(Sustai… -

Column2015.04.26 SUN ウェアラブル生体情報センサで除染作業に携わる人々を守る原子力発電所などの核燃料施設においては、作業者が高い放射線量に晒される危険性を伴うため、放射線源の管…

Column2015.04.26 SUN ウェアラブル生体情報センサで除染作業に携わる人々を守る原子力発電所などの核燃料施設においては、作業者が高い放射線量に晒される危険性を伴うため、放射線源の管… -

Column2015.04.26 SUN 3Dプリンタと素材の「ちょい足し」で人体モデルのリアルな触感を実現2012年に米国でベストセラーとなったChris Anderson著の『MAKERS』をきっかけに、…

Column2015.04.26 SUN 3Dプリンタと素材の「ちょい足し」で人体モデルのリアルな触感を実現2012年に米国でベストセラーとなったChris Anderson著の『MAKERS』をきっかけに、…