2019.06.24 MON 見えなかったものが、見えた時の喜び。画像処理技術のエキスパート集団が考えるものづくりの未来。——テクノス株式会社 白崎浩良

| text by : | 嶋崎真太郎 |

|---|---|

| photo : | 嶋崎真太郎 |

安全な製品やサービスを流通する為に必要な検査技術。決して表には出てこない「縁の下の力持ち」にも深刻な技術者不足が問題になっています。経済産業省のアンケートでも、9割超の企業が人材難と回答しているように技術人材の不足が大きな社会課題となっています。

テクノスでは、職人が手作業や長年の感覚で検査してきた検査技術を、画像認識・画像検査によって課題アプローチを実施。高度化していく製品に対し、検査技術にイノベーションを起こし、画像処理技術の高度化による、未来の技術者不足の解決にも向き合った事業展開をしています。

人間の目が、最も優れた画像処理技術を持っている。

いまの画像処理技術で、どうしても正確に検査しきれないのが「黒」です。光に反射しないからなのですが、人間の目には見えている。すごいですよね。黒のムラを画像検査しようとすると、大抵の企業は「できない」となりますが、私たちは違います。

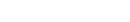

一般的には、カメラを通すと検査できないというような案件でも、角度を変えると検査できるのではないか?照明を変えると見えるのではないか?検査工程そのものの工程を変えると実現できるのではないか?といったように、私たちは技術提供だけではなく、検査の結果を求めたがゆえに、画像処理を行なうといった、ノウハウや工程を提案します。

技術開発のエキスパートというか、技術活用のエキスパートといったイメージです。もちろん、それでもいまのテクノロジーではできないことも多々あります。

既存の検査機器で実現できない案件は、装置からオーダーメイドする。

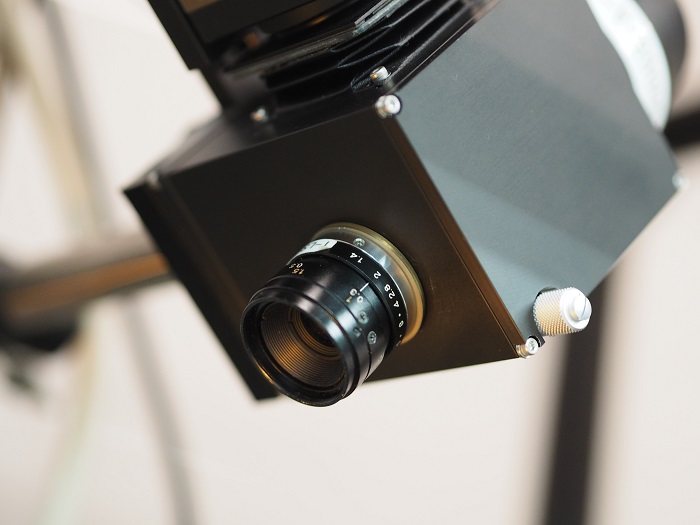

社内には「システム機器部」、「電子機器部」と「営業技術部」の3部門がございます。技術者自らお客様とコミュニケーションをし、結果を共有し、検査工程を創ります。

お客様が求める検査結果に対して、オーダーメイドで検査工程を構築するのが私たちの特長ですが、時に、既存機器では検査できない案件もあります。その時は社内で検査装置の設計開発を行ないます。

検査工程の設計から、必要な機器の開発まで、ワンストップで提案できることで、コストの削減も実施することができるのです。最近では、様々な大手企業様で断られたお客様が集まる「画像処理、検査の駆け込み寺」みたいな感じになっています。

最近、こんなエピソードがありました。

大手企業の製品部門担当の方が弊社に打ち合わせ等で来て、オーダーメイドの検査機器の開発状況を見に来る時があったのですが、

「実は僕、こんなことをやりたかったんです…」

そう、おっしゃっていただけたんですよね。

私たちとしては、見えないものが見えるようになる為に、検査製品毎に様々な技術を駆使し、自分たちでプログラムを作って、設計をして、機器開発をしているのですが、そこに魅力を感じていただけたのは嬉しい反面、大企業の技術が空洞化していってることでもあり少し複雑な感じにもなりました。

日本のものづくり・製造産業がもっと活性化していく為に、私たちにできることはないか。

日々考えたりしています。

画像処理、検査技術は未来の生活を支え続ける。

基本的な工程は、レーンがあって、定点カメラがあって、流れてくるものに対して検査していきますが、これからは固定されたものに対し、検査をする「動くカメラ」といった技術もどんどん出てきます。

ドローンの活用がまさに、ですね。再生可能エネルギーのプラント検査には既に活用が始まっています。大規模太陽光発電施設や風力発電施設、水力発電に伴うダム点検には水中ドローンの開発をしているスタートアップもあります。

その他にも、老朽化した道路や橋といったインフラの点検、トンネルの点検、数え始めると「私たちが普段の生活を、普段通りに過ごす」為の検査は欠かせません。そこには画像処理技術の活用は必須です。

目に見える大規模な変化は必ず起こりますが、製造業にも部品の縮小化や新素材の活用からの変化もどんどん出てきます。センサー技術も進化していますし、検査の手法も多様化していきます。私たちは画像処理技術のエキスパート集団として、進化していく手法をどう活用すればお客様にとってベストな結果が出せるのか。引き続き研究と開発を続けていきます。

画像処理、検査技術が解決していく社会課題。

これまでの検査は、職人が必要でした。トンネル検査ではハンマーの打音検査で耐久性を確認したり、品質管理の現場では製品の目視確認をしたり。日本人の良い所でもある、ひとつの技術を長い間続けることで培われる技術ですよね。

これが、少子高齢化や労働人口の構造変化により、保てなくなる未来は明らかです。いま、それを AIや IoT 技術により、補完しようとしていますが、画像処理の技術もその一つです。

製品の安全性を保つことで、生活空間の不便のない社会を実現したり、高齢者の生活負担が少なくなる社会を実現したり、私たちの技術は画像処理技術に留まらず、多くの人の生活に貢献できると信じています。

また、その技術は、これまでの職人さんの知見が活かされています。昔からやってきたことをコツコツ受け継ぎながら、次の世代へと技術を活かしていく。そんな姿勢で未来と向き合って行きたいと考えています。

この記事に関連するページはこちら

-

Interview2020.03.26 THU 「人」と「機械」の高次元な共存・共鳴を目指して——株式会社光伸 後藤晋司2045年にシンギュラリティを迎え、人工知能が人間の知性を超える予測が立てられ「機械に人間が仕事を奪…

Interview2020.03.26 THU 「人」と「機械」の高次元な共存・共鳴を目指して——株式会社光伸 後藤晋司2045年にシンギュラリティを迎え、人工知能が人間の知性を超える予測が立てられ「機械に人間が仕事を奪… -

Interview2017.06.05 MON SEQSENSE株式会社 中村CEO・黒田CTO「労働人口減少という現代社会において、自律…先進国を中心に今後世界的な高齢化、労働人口減少が予測されている。SEQSENSEが発表した「SQ-1…

Interview2017.06.05 MON SEQSENSE株式会社 中村CEO・黒田CTO「労働人口減少という現代社会において、自律…先進国を中心に今後世界的な高齢化、労働人口減少が予測されている。SEQSENSEが発表した「SQ-1… -

Interview2019.10.04 FRI 5G社会を支える縁の下。創業80年の老舗企業がつなげる未来 ーー双信電機株式会社 水谷靖彦今後の社会を変えて、さまざまな新しい技術が成立する前提となっている5Gの世界。日本に先駆けて米国や韓…

Interview2019.10.04 FRI 5G社会を支える縁の下。創業80年の老舗企業がつなげる未来 ーー双信電機株式会社 水谷靖彦今後の社会を変えて、さまざまな新しい技術が成立する前提となっている5Gの世界。日本に先駆けて米国や韓… -

Interview2019.04.25 THU ファインセラミックス3Dプリンターが、ものづくり・製造業の未来を変える。——株式会社エスケ…日本の経済発展を支えてきた、ものづくり・製造業。その製造業において、現在深刻な人手不足が予想されてい…

Interview2019.04.25 THU ファインセラミックス3Dプリンターが、ものづくり・製造業の未来を変える。——株式会社エスケ…日本の経済発展を支えてきた、ものづくり・製造業。その製造業において、現在深刻な人手不足が予想されてい…